こんにちは✿

「就労移行支援」って聞いたことありますか?

聞いたことはあるけどどんな場所なのかは知らない、興味はあるけどどうしたら入れるかわからないなど色々な疑問がありますよね。

私が以前、通っていた就労移行支援の事業所で知った、

- どんな場所なのか

- どうしたら入れるか

- 就職後はどうなるか

などの解説をしていきます。

- 就労移行支援についてよく知りたい

- 就労移行支援事業所に通う方法を知りたい

- 就労移行支援・就労継続支援・就労定着支援それぞれの違いを知りたい

※情報は筆者が通っていた就労移行支援事業所に基づいてることが多いです。他の就労移行支援事業所では仕組みや特徴が異なる場合があります。

実際に就労移行支援事業所に通ってみた感想の記事はこちら。

就労移行支援・就労継続支援・就労定着支援とは?

就労移行支援に関連して、就労継続支援と就労定着支援というものがあります。

就労移行支援と検索すると高い確率で、就労継続支援と就労定着支援という言葉を目にするかと思います。

- 就労移行支援

- 就労継続支援

- 就労定着支援

言葉は似てるけど3つとも何がどう違うの?

と、疑問に思う人も多いと思います。

まずは、この3つの違いを先に説明しておきます。

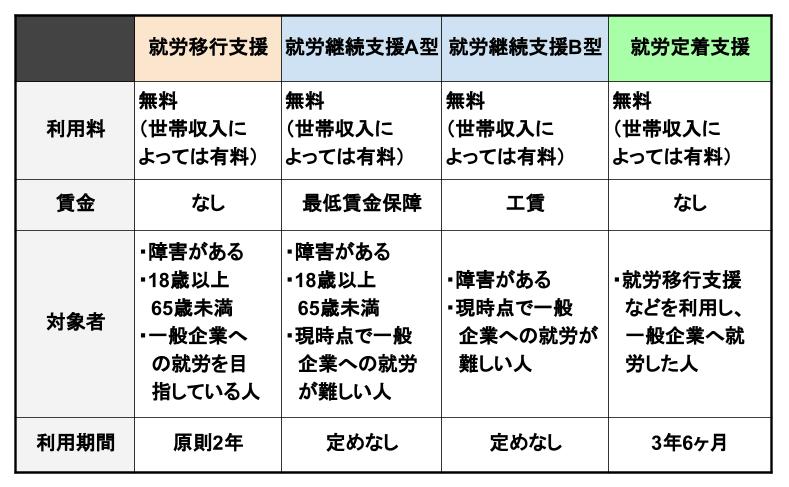

就労移行支援とは?

就労移行支援とは、障害を持つ人が一般企業に就職するために必要な知識やスキルなどを学ぶことができる福祉サービスです。

そのサービスを受けられる場所のことを就労移行支援事業所といいます。

就労移行支援事業所は学校のように通所し、自分に合った職種などを担当スタッフと相談しながら就職への準備をしていきます。

以下のようなことで悩んでいる方にはおすすめのサービスです。

- 障害(身体、精神など)を抱えて働けるか不安

- 自分の体調管理に自信がない

- 自分に合う職種がわからない

- 就職活動のサポートがほしい

就労継続支援とは?

就労継続支援とは、一般企業に就職するのが難しい人や就労移行支援で就職できなかった人が、就労支援施設などで働く場を提供されたり、能力向上の訓練などの障害福祉サービスを受けながら働くことです。

その働く場所を就労継続支援事業所といいます。

利用者は最終的には一般企業への就職を目指します。

就労継続支援にはA型とB型の2つの種類があり、それぞれ特徴があります。

●利用条件:

- 障害や難病がある人

- 18歳~64歳の人

- 一般企業への就労が難しい人

●利用期限:なし

●賃金:給与(最低賃金保証)

●利用条件:

- 障害や難病がある人

- 一般企業への就労が難しい人

●利用期限:なし

●賃金:工賃(作業分に応じての報酬)

就労定着支援とは?

就労移行支援、就労継続支援、自立訓練などの障害福祉サービスを利用して、一般企業へ就職した障害者が長く働けるように支援を受けられる福祉サービスです。

そのサービスが受けられる場所を就労定着支援事業所といいます。

就労定着支援は就労移行支援事業所が実施していることが一般的で、就職した後に起きたトラブルや悩みを相談できます。

就労支援の種類をまとめて表にしました。

「障害」について

内閣府の資料では、障害者の内、精神障害者は約400万人、割合で言うと約30人に1人となります。

これはあくまでも精神科外来の人数を集計したデータであり、潜在的に精神障害を抱えている人はさらに多いと言われています。

自分では気づかないうちに精神障害を抱えている人が多数いるってことだね。

現代社会での職場やSNSなどのストレスで、心が病んでしまっている人がハローワークや民間の転職サイトで求職するのはかなりハードルが高いかもしれません。

もし、少しでも心当たりがあるという方は、まずは自分の精神状態を確認し、専門家に相談した後にどう就活するかを決めるのがいいと思います。

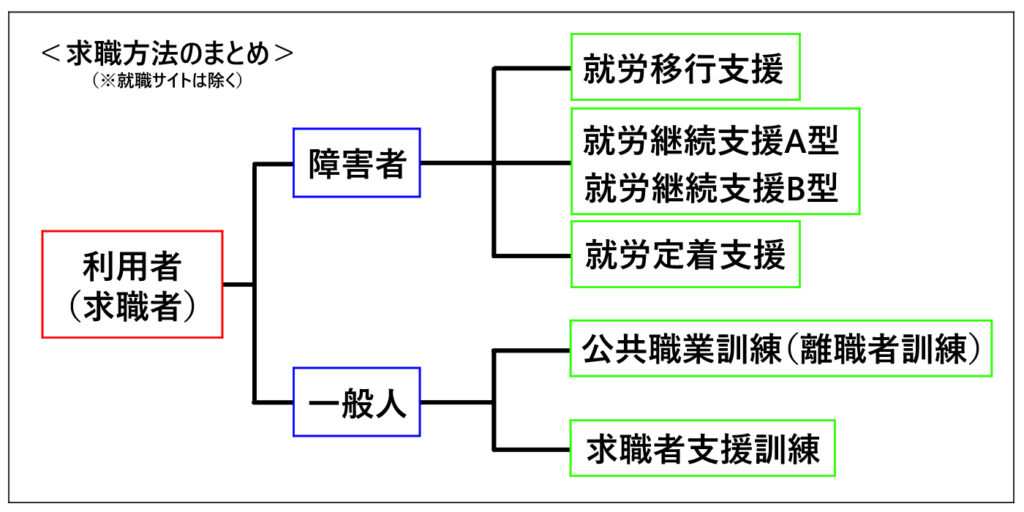

職業訓練との違い

就労移行支援と職業訓練の大きな違いは、利用者が障害者であるかどうかです。

利用者が障害者でその支援もサービスに含まれているのが就労移行支援、障害を持たない一般の人が利用するのがハローワークで受けられる職業訓練です。

他にも就労移行支援と職業訓練は、通所しなければならない日数やトレーニング内容など違いなどがあります。

また、就労移行支援と職業訓練を併用して利用することができません。

求職方法をまとめて図にしました。

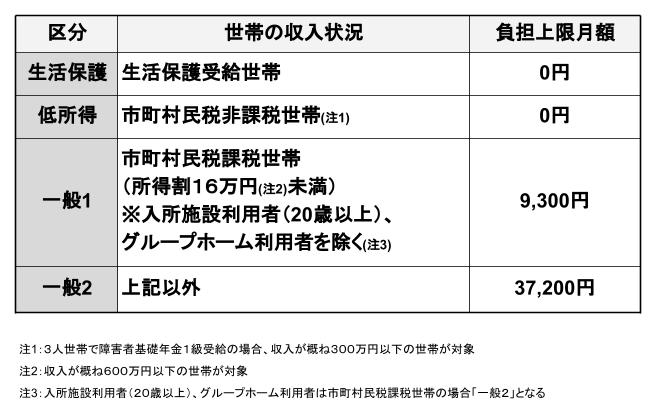

就労移行支援事業所の料金

利用料は基本無料

約9割の人が無料で就労移行支援事業所を利用しています。

料金が発生する場合は、世帯の収入などによって変わってきます。

昼食代や交通費は?

昼食を提供している就労移行支援事業所の割合は約6割で、その中には無料で昼食を提供しているところもあります。

無料でなくとも、就労移行支援事業所が提供している食事は、100円~500円と低価格で、栄養バランスも考えられているので利用するのがおすすめです。

交通費は基本的には自己負担ですが、自治体の判断によって助成金が出たり、障害者手帳※で交通費が割引されたりします。

障害者手帳とは、日本の地方自治体から発行される障害者であることを証明する手帳のことです。障害があることを認められたら交付されます。障害者手帳は1級2級など特級があり、1級に近いほど障害が重くなることを表しています。

●障害者手帳のメリット

- 障害者雇用枠で就職でき、企業からの配慮を求めることができる

- 医療費の助成や税金の控除、割引などのサービスが受けることができる

- 自治体によって自己負担金が少額または無料で特定の公共交通機関を利用できる福祉乗車証(福祉パス)が発行される

●障害者手帳のデメリット

- 自身が障害者であるというレッテルを貼ることになるので、気持ちの面で滅入ってしまう場合がある

就労移行支援事業所を利用できる人

利用できる人の条件

就労移行支援事業所を利用できる人の条件は3つあります。

- 18歳以上65歳未満の人

- 一般企業への就職を希望する人

- 身体・知的・精神障害や難病のある人

障害の種類は、

- 精神障害・・・統合失調症、うつ病、不安障害など

- 発達障害・・・注意欠如・多動性障害(ADHD)、自閉症など

- 知的障害・・・知的障害など

- 身体障害・・・聴覚障害、視覚障害、肢体不自由など

などが対象で、障害者手帳を持っていなくても医師の診断書などがあれば対象となります。

ちなみに条件を満たしていれば外国人でも利用できるそうです。

生活保護を受けながらでも通える?

生活保護制度を受けている場合でも就労移行支援事業所には通えます。

就労移行支援は何かしらの障害や持病を抱えていて、収入がない人に対するサービスなので利用可能です。

バイトをしながらでも通える?

就労移行支援事業所に通いながらのバイトは原則、禁止です。

場合によっては認められるがかなり稀なケースです。

休職中でも通える?

休職中でも就労移行支援事業所には通うことは可能です。

以下の3つの条件を全て満たした場合に限り、就労移行支援の利用が認められます。

厚生労働省社会・援護局「平成30年度障害福祉サービス等報酬改正に関するQ&A」

- 当該休職者を雇用する企業、地域における就労支援機関や医療機関等による復職支援(例:リワーク支援)の実施が見込めない場合、又は困難である場合

- 休職中の障害者本人が復職を希望し、企業及び主治医が、復職に関する支援を受けることにより復職することが適当と判断している場合

- 休職中の障害者にとって、就労系障害福祉サービスを実施することにより、より効果的かつ確実に復職につなげることが可能であると市区町村が判断した場合

就労移行支援事業所の内容

就労移行支援事業を運営している会社は複数ありますが、特徴や仕組みはどこもほぼ同じです。

ただ、お住いの自治体によって○○はできない、○○は認めていないなどの稀なケースが存在することがあるようです。

詳しいことや特殊な事情をお持ちの方は、自身がお住いの自治体に確認することをおすすめします。

利用期間は原則2年

就労移行支援事業所を利用できる期間は原則2年です。

また、就職してその会社に合わず退社したら、再度入り直すこともでき、2年以内であれば何度でも可能です。

ここで、

- 延長はできないの?

- 利用期間のリセットはできるの?

- 利用期間内に就職できなかったらどうするの?

などの疑問が出てくるかと思います。

Q.延長はできないの?

A.自治体の審査に通れば1年間の延長ができます。延長できる正当な理由があったり、延長することによって就職できる確率が高いと見込まれている人が審査に通りやすいようです。

Q.利用期間のリセットはできるの?

A.基本的には利用期間が過ぎればリセットはできません。しかし、自治体の判断によってリセットが可能な場合があります。

Q.利用期間内に就職できなかったらどうするの?

A.一般企業への就職が難しい人には上記の「就労継続支援」のサービスを受けるという選択肢があります。

通所するとき具体的に何をするのか

主にパソコン作業や通所している利用者たちとコミュニケーションを取る訓練などをします。

学校の授業のように〇時からはパソコン、〇時からはグループワークと決められたカリキュラムをこなしていきます。

具体的には、

- パソコン訓練(文字入力、Word・Excelの操作など)

- 軽作業訓練(仕分け作業、組立作業など)

- グループワーク(コミュニケーション能力向上)

- ビジネスマナー講座

- オフィスワークシミュレーション

- ウォーキング(体力づくり)

などがあります。

●パソコン訓練

効率的に入力作業ができるようになるタイピングの訓練やWord・Excelなどのオフィスソフトの基本的な操作などを勉強します。事務職を希望の人はこのパソコン訓練に力を入れます。

●軽作業訓練

名前が書いてあるカードを50音順に並べたり、ネジとドライバーを使って物を組み立てたりする作業などをします。速さや正確さを自身でセルフチェックし、集中力を鍛えます。

●グループワーク

グループで決められたお題を話し合い、コミュニケーション能力の向上を目指します。話のお題のことを考えながら思考力を身に付け、相手の意見を聞いたり自分から意見したりと協調性を身に付けます。

●オフィスワークシミュレーション

利用者たちがそれぞれの部署(企画部・総務部など)に分かれ、業務をこなしていきます。業務の指示は上司役の事業所スタッフから受け、実際に会社の業務をこなすようにシミュレーションしていきます。一定の期間を過ぎると、部署がシャッフルされます。

●ビジネスマナー講座

電話やメール対応、来客対応などをする際の言葉遣いや基本的なマナーを勉強します。

●ウォーキング

晴れている日は気分転換も兼ねて事業所の近くを散歩します。体力づくりや団体行動ができるように訓練します。

オープン就労かクローズ就労を選べる

オープン就労とは、自身の障害を就職先に公開して働くことです。

オープン就労のメリット・デメリットは以下のようなものがあります。

●メリット

- 障害者ゆえの配慮を合理的に求めることができる

- 就労移行支援事業所と就職先との連携が取りやすい

- 障害を隠す必要がなく、安心感が生まれやすい

●デメリット

- 障害者であることを公開すると偏見で見られる場合がある

- 障害者雇用を目的とした求人が少ない

- キャリアアップが難しくなる

クローズ就労は逆に、障害を隠して働くことをいいます。

クローズ就労にもメリット・デメリットがあります。

●メリット

- 一般枠なので求人が多い

- 障害者雇用と比べると給料が高い

- キャリアアップが見込める

●デメリット

- 障害の合理的配慮を求められなくなる

- 一般の人と同じペースで仕事をこなさなければならなくなる

- プレッシャーを感じることが多くなる

ここで、

- オープン就労でも会社の一部の人だけに公開するのはできないの?

- クローズ就労で会社に障害者であることがバレたらどうなる?

という疑問が生まれるかと思います。

Q.オープン就労でも会社の一部の人だけに公開するのはできないの?

A.会社の上司などにのみ自身の障害を公開する「セミオープン就労」というものもあります。全ての配慮を受けることは難しいですが、オープンと比べるとキャリアアップしやすく、クローズより働きやすいというメリットがあります。

Q.クローズ就労で会社に障害者であることがバレたらどうなる?

A.会社は障害者ということだけを理由に解雇することはできません。なので、バレても辞めさせられるという心配はありません。しかし、障害によって業務に支障をきたす場合は解雇になることがあります。

どちらにもメリット・デメリットがあり、どちらが自分に合っているかは事業所のスタッフと相談しながら決めるのがベストだと思います。

どうしたら卒業できる?

就労移行支援事業所を卒業するときは、就職が決まったときです。

また、自分に合わないと思ったら途中で就労移行支援事業所を自ら辞めることもできます。(学校でいうと中退のようなものです)

就職が決まり、事業所を卒業した後は上記でも述べた「就労定着支援」を受けながら働きます。

仕事に慣れ、安定するまではアフターケアとして、事業所の人が相談に乗ってくれたり、本人と会社の仲介役になってくれたりするサービスです。

就労移行支援事業所の選び方

様々な就労移行支援事業所が全国にあり、特徴もその事業所によって異なります。

もし、

「通いたいけど就労移行支援事業所のどの会社を選んでいいかわからない」

と思ったらまず、

だけを考えてみてください。

他にも、

- 自分の障害は事業所に対応しているか

- 雰囲気やスタッフの人は自分に合いそうか

- 訓練内容についていけそうか

などもありますが、それらが合っていても遠い場所に事業所があったら通うのに疲れてしまう上、交通費も基本的には自己負担なので、通うのが困難になる可能性が高いです。

事業所の中のことは、実際に行って見学させてもらってから考えればいいので、まずは、自分が通える距離に事業所があるかを調べてみてください。

就労支援を利用する人のモデルケース

就活する人は様々な事情を抱えているかと思います。

「自分はどんな就労支援を利用すればいいの?」

という方は、まずは、自分の精神状態に障害があるかを医療機関などで確認してみてください。

その後に、

- 障害者として就労移行支援を利用する

- 一般人として職業訓練または就職サイトを利用する

という選択肢になります。

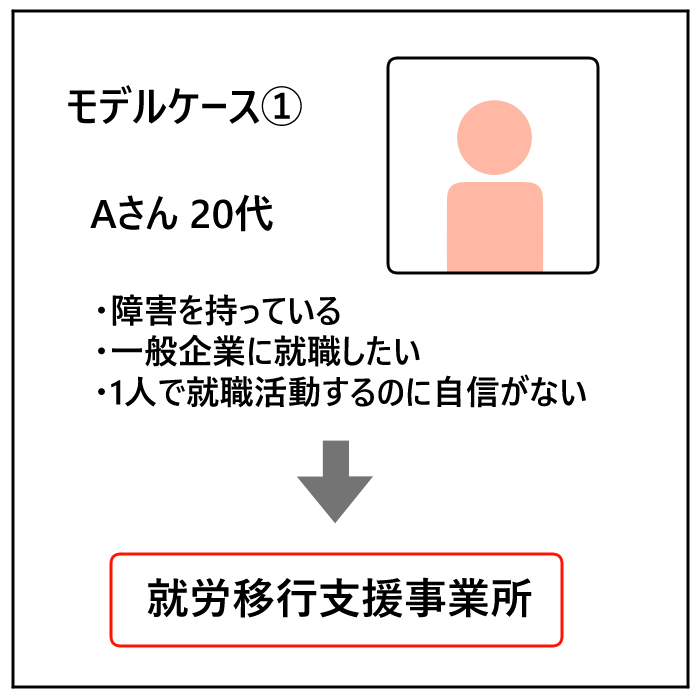

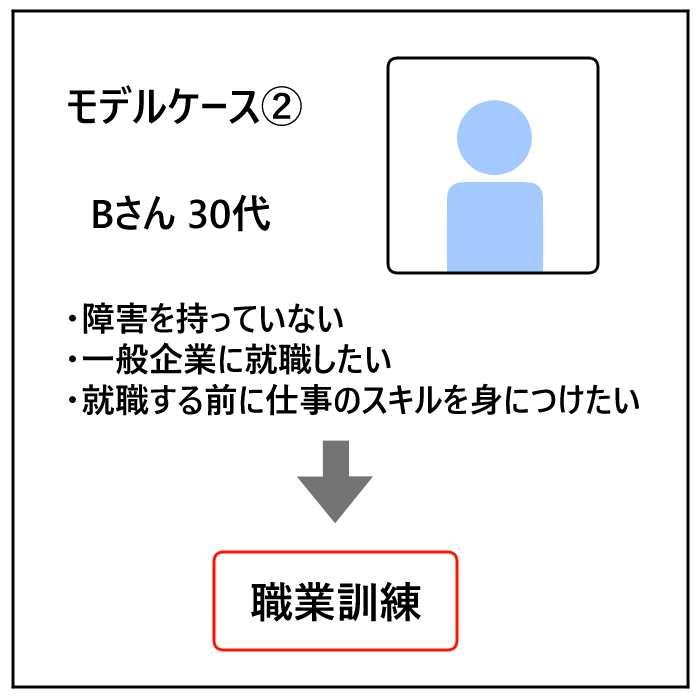

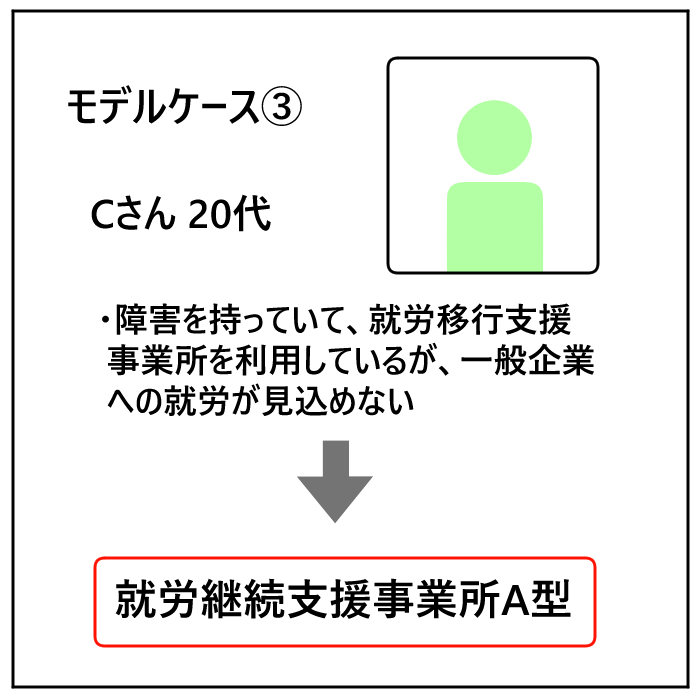

簡易的ですが、モデルケースを3つほど用意しました。

ぜひ、参考にしてみてください。

●モデルケース① Aさんの場合

●モデルケース② Bさんの場合

●モデルケース③ Cさんの場合

まとめ:就労移行支援は障害者のための国の通所型就職サポートサービス

今回は就労移行支援についてまとめてみました。

職業訓練と通所型のところは同じですが「利用者が障害者であるかどうか」という違いがありました。

特徴をまとめると、

- 障害者が利用できる通所型福祉サービス

- 利用料は基本無料

- 利用期間は原則2年

- 就職に向けてスキルアップの訓練をする

という感じです。

「障害があり、就職のサポートがほしい」という方は、お金がかかるわけでもないので一度利用してみるのもありだと思います。

しかし、まずは相談・見学に行って自分に合いそうかを考え、利用するかを検討するのがいいかなと思います。

というわけで、ここまで読んでくれてありがとうございます。

それでは✿

コメント